Du gros gin au chardonnay

Un peu avant les années 1980, la SAQ est encore le lieu où les Québécois vont habituellement chercher une bouteille de «fort». Le gin, le whisky et autres spiritueux constituent la majorité des ventes de la société d’État, alors que le vin représente à peine plus de 40% du chiffre d’affaires. Toutefois, depuis quelques années, c’est le vin qui progresse à toute vitesse: de 1976 à 1980, les ventes ont plus que doublé. Et ce n’est que le début…

À partir de 1985, bien que beaucoup préfèrent encore prendre une bière — surtout pendant un match Canadiens-Nordiques ou un épisode de Lance et compte —, le vin forme la majeure partie des ventes de la SAQ. À l’aube du millénaire, les proportions se sont plus qu’inversées; elles ont été complètement chamboulées: pour l’année 1999-2000, le vin enregistre environ 81% des ventes. Les Nordiques sont partis, le vin est là pour rester.

Cette transformation radicale n’est pas qu’un virage commercial. D’un référendum à l’autre, elle est le reflet d’une société qui, de la croissance du Québec inc. à l’émergence internationale de quantité d’artistes comme le Cirque du Soleil, Céline Dion, Robert Lepage et Denys Arcand, prend confiance en elle et s’ouvre de plus en plus sur le monde.

Elle fait également partie d’une véritable révolution dans le monde du vin, tant sur le plan du marché que sur celui des habitudes de consommation, au Québec comme à l’échelle mondiale. Pendant les deux dernières décennies du 20e siècle, le vin se démocratise considérablement, notamment avec l’arrivée en force des pays du Nouveau Monde, offrant des vins de cépage à bon prix, faciles à comprendre et à aimer. Plutôt que d’être une boisson réservée aux grands repas — ou aux fins connaisseurs pouvant différencier minutieusement appellations et grands domaines —, le vin entre dans le quotidien des Québécois. C’est sans compter la première vague de coolers au vin, ces spritzers prémélangés, qui frappe très fort à la fin des années 1980.

Chardonnay ou sauvignon?

Au tournant de l’an 2000, le vin blanc rime avec deux cépages au Québec: le chardonnay et le sauvignon blanc. À eux deux, ils cumulent 76% de toutes les ventes de vin blanc à la SAQ — plus précisément, 43,2% pour le chardonnay et 32,7% pour le sauvignon blanc. Il faut dire que, depuis les années 1980, particulièrement en Amérique du Nord, commander au restaurant un verre de blanc ou un verre de chardonnay est pratiquement synonyme. C’est la grande époque des chardonnays boisés et beurrés, généreux et opulents comme les coiffures du temps… et les épaulettes des vestons. Le style est mis de l’avant avec un immense succès par la Californie, mais il guide aussi l’Australie, le Chili et même la production de vins de pays en France. De quoi inspirer le mouvement ABC (Anything But Chardonnay) dont le succès… semble toujours être pour demain.

Dans le cas du sauvignon blanc, est-ce la domination de la Nouvelle-Zélande qui se fait déjà sentir? En partie, oui, mais une grande proportion du sauvignon bu au Québec se trouve dans des bouteilles de Bordeaux, une région qui, à l’époque, représente à elle seule 13,5% de toutes les ventes de vin blanc d’appellation contrôlée. L’ère de la diversité, quelle qu’elle soit, n’est pas tout à fait arrivée…

Pendant ce temps, au bar...

Afin de nous remémorer la culture des cocktails qui régnait dans les années 1980 et 1990, commençons par des images éloquentes: verre, néon, métal et cuir, couleurs pastel (tant pour ces messieurs que ces dames), allures à la Miami Vice... Les cocktails sont à l’avenant, avec une abondance de curaçao bleu, de schnapps aux pêches et d’autres liqueurs fruitées et colorées. Les Sex on the Beach, Long Island Iced Tea, Kamikaze et Stinger ont la cote, tout comme les pinas coladas et margaritas qui rappellent le Sud. Dans le chic de la fin des années 1990, de longs verres en V au pied fin et élancé accueillent bien des variations sur le thème du martini — Espresso martini, French martini, Appletini et Cosmopolitan —, juste à temps pour l’arrivée de Sex and the City.

Guide, dis-moi quoi boire!

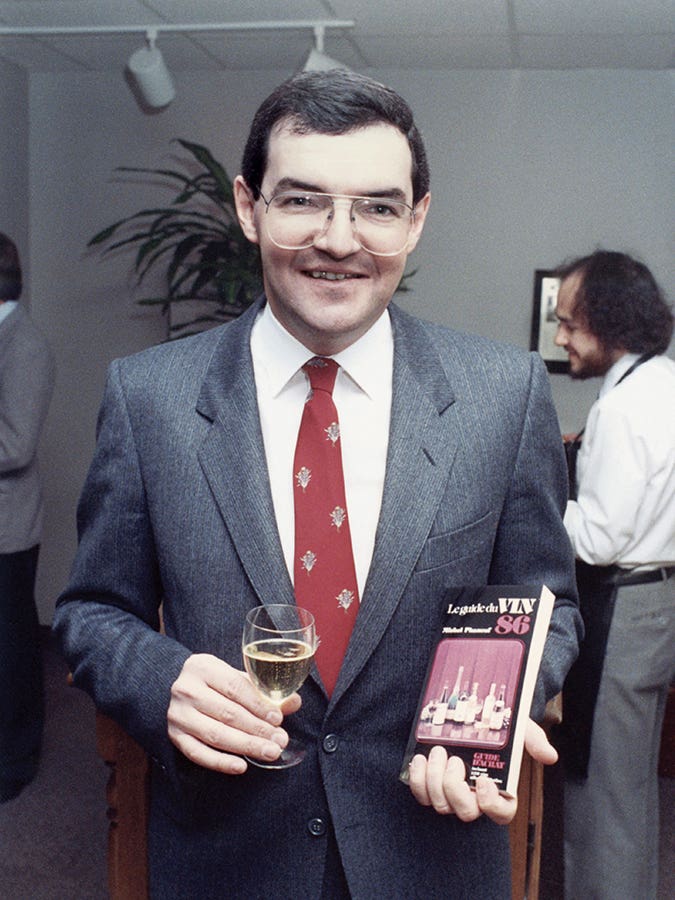

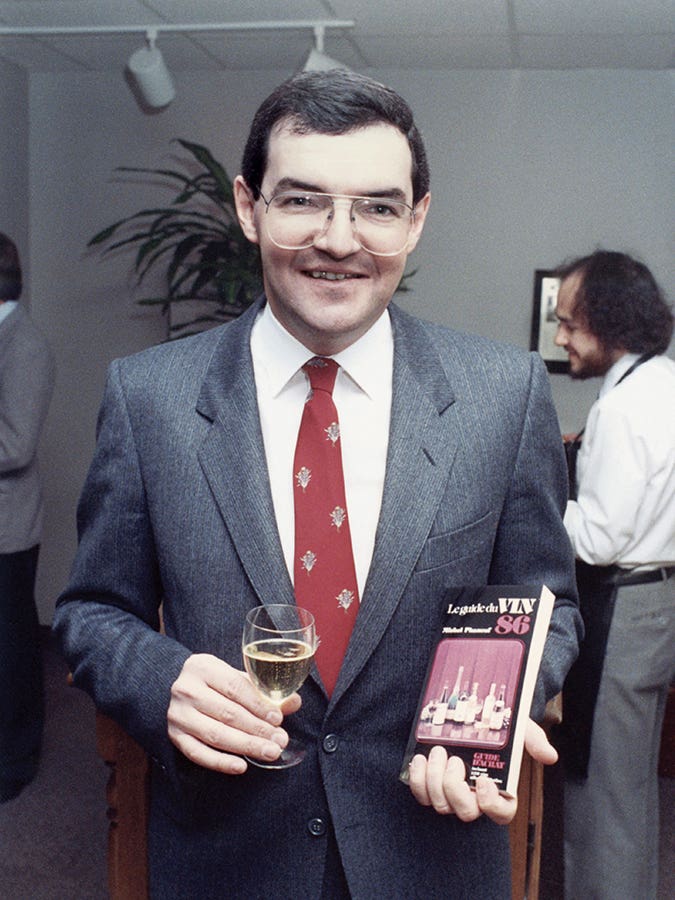

À mesure que leur goût pour le vin se développe, les amateurs peuvent trouver de plus en plus d’information sur le sujet. Au Québec, c’est en 1981 que paraît pour la première fois une publication destinée à devenir une véritable bible pour des dizaines de milliers d’amateurs de vin: le Guide Phaneuf. Glissé dans bien des bas de Noël chaque année, l’ouvrage recense des centaines et bientôt des milliers de vins, en mettant en lumière les cuvées les plus recommandées — grappes d’or et coups de cœur — et en notant les vins avec étoiles et rigueur.

Travaillant de façon indépendante, Michel Phaneuf devient, dans les années 1980 et 1990, une référence incontournable au Québec. Son imposant travail d’identification, de dégustation, d’évaluation et de classement des vins s’inscrit dans une tendance forte à l’échelle mondiale: la création de publications spécialisées destinées à aider le consommateur à se frayer un chemin dans l’univers foisonnant du vin et à recevoir des avis impartiaux et aussi objectifs que possible. La dégustation à l’aveugle et l’évaluation des vins avec une note, comme celle reçue pour un examen, deviennent des méthodes capables de garantir au lecteur l’impartialité et la précision du jugement professionnel exercé — ou du moins, c’est l’intention annoncée.

L’arrivée des grands critiques sur la planète vin

Aux États-Unis, cette tendance a commencé à prendre forme quelques années plus tôt, avec la fondation du Wine Spectator en 1976 et, deux ans plus tard, du Wine Advocate d’un certain… Robert Parker, qui y voit alors un simple passe-temps, en marge de son travail d’avocat. En Angleterre, le magazine Decanter naît en 1975, tandis que Hugh Johnson, déjà auteur de L’atlas mondial du vin, publie son tout premier Pocket Wine Book en 1977.

Toutefois, c’est vraiment dans les années 1980 que la place des critiques se confirme pleinement. Alors que ce marché devient véritablement planétaire, avec l’émergence des pays du Nouveau Monde en matière d’exportations internationales et le nombre croissant de collectionneurs prêts à mettre de bonnes bouteilles à la cave durant de nombreuses années, les recommandations de Parker, Johnson, Phaneuf, Robinson et autres prennent une importance grandissante.

Robert Parker, la légende

La fameuse histoire du millésime 1982, à Bordeaux — et la renommée presque légendaire de Robert Parker —, illustre particulièrement bien ce qui a provoqué ce bouleversement profond dans la façon dont le vin se vend, et à qui. Si le millésime est considéré comme bon par la plupart des critiques, le monde encore tranquille de Bordeaux reste vieux jeu et familial: il faudra plusieurs années avant qu’on ne voie arriver les investissements majeurs des grandes entreprises et la construction de chais luxueux et d’avant-garde. Parker, dans ce contexte, louange avec moult superlatifs le caractère mûr, fruité et généreux de cet excellent millésime des plus flatteurs, déclenchant une véritable frénésie. Le ton de Parker ressort du lot et séduit beaucoup les non-initiés, prêts à faire le saut avec lui. Achetez sans réserve, c’est un investissement: tel est le mot d’ordre du critique, avec un enthousiasme bien américain.

Le monde suit le mouvement, et le marché du vin se transforme rapidement. Les primeurs de Bordeaux, pendant les deux ou trois décennies suivantes, deviennent presque un rituel religieux, alors que les prix montent en flèche et la demande aussi, d’un «millésime du siècle» à un autre. À l’ère des power suits et des larges cravates, le prix des grands vins grimpe plus vite que les indices boursiers!

Garçon, du meilleur!

Qu’il s’agisse des vins produits par les plus grands châteaux et domaines ou des vins de tous les jours, la montée des grands critiques s’effectue parallèlement au développement des techniques et des technologies, tant en matière de viticulture que d’œnologie. Plusieurs ingrédients contribuent à l’amélioration générale de la qualité: maîtrise de la maturité du raisin, meilleur tri des grappes à l’arrivée au chai, installation de cuves modernes en acier inoxydable, contrôle des températures, qualité supérieure des barriques (et tendance accrue à l’utilisation de bois neuf), meilleure compréhension de la chimie du vin, meilleure formation des œnologues partout dans le monde, progression des flying winemakers venus de Bordeaux ou de Californie pour aider les producteurs du Chili, de l’Argentine ou de l’Afrique du Sud, etc.

La compétition croissante entre les pays force aussi les pays européens à rehausser la qualité, puisque les nouveaux venus offrent du bon à petit prix (et des cuvées plus ambitieuses, aussi). On dira plus tard que ces facteurs, combinés à l’enthousiasme de bien des critiques pour le mûr, l’extrait, le riche et le boisé, auront poussé trop loin vers une uniformisation du goût. Mais à l’époque, bien peu de voix s’élèvent pour contester une évolution qui met autant le plaisir de l’avant.

Quand la SAQ se branche

C’est en 1996 que la Société des alcools du Québec fait son entrée sur l’autoroute de l’information, comme on l’appelait alors, avec la mise en ligne du site SAQ.COM. L’objectif principal du site est d’offrir aux internautes un accès aux stocks disponibles en succursale. C’est le début d’une nouvelle façon de magasiner pour les passionnés qui n’hésitent pas à faire des détours afin de trouver les rares bouteilles convoitées.

En 2000, le site transactionnel ouvre ainsi de nouvelles avenues aux clients pour trouver leurs produits préférés. Et, depuis, le site SAQ.COM continue d’évoluer. Au début de 2020, une importante mise à jour technologique a été réalisée afin d’offrir une plateforme améliorée, permettant une navigation simple et intuitive, adaptée à tous les types d’appareils (mobile, tablette ou portable).

Les phénomènes de masse

La démocratisation du vin — et l’influence des passeurs qui se dévouent à informer les consommateurs sur les vins à ne pas manquer — soulève de forts mouvements de mode. Des styles de vin deviennent très populaires, et d’autres sont vite oubliés. Loin de son passé de Régie ou de Commission des liqueurs, la Société des alcools développe considérablement son côté commercial et répond aux tendances et à la présence d’un nombre croissant d’amateurs éclairés et de connaisseurs. Afin d’accompagner ces nouveaux adeptes, la SAQ met sur pied, en 1988, les cours Les Connaisseurs, qui ont été offerts durant 22 ans.

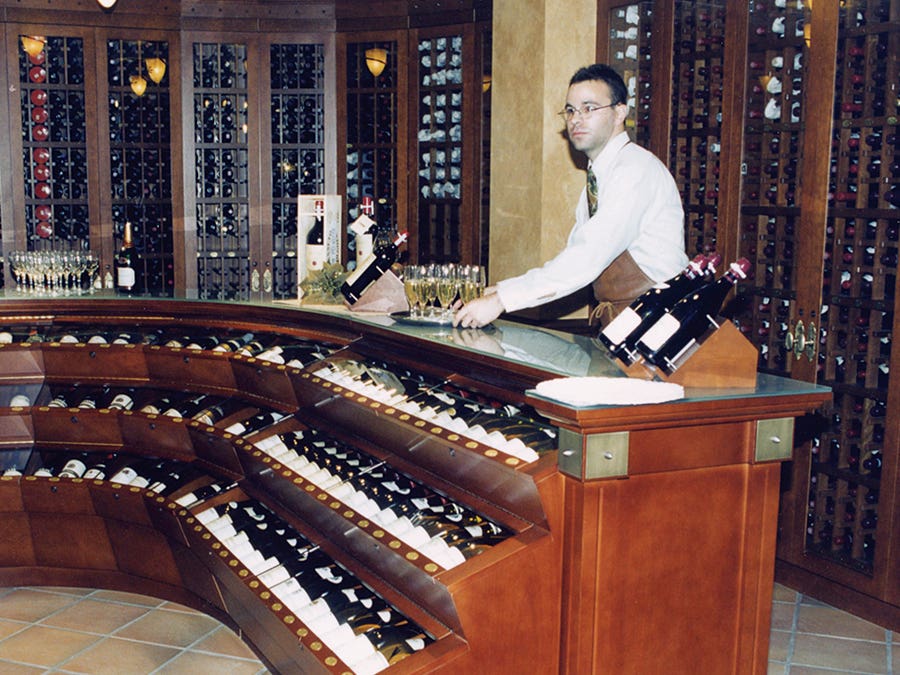

C’est dans cette perspective qu’on verra notamment arriver, dans les années 1990, une formation plus poussée destinée au personnel du réseau et la spécialisation des succursales en SAQ Express, SAQ Classique et SAQ Sélection — avec la SAQ Signature en guise de cerise sur le gâteau. Les acheteurs de produits plus pointus peuvent voir venir les arrivages avec leur conseiller préféré en succursale Sélection, tandis que l’acheteur pressé du vendredi soir ramasse vite quelque chose de sympathique en mode Express.

On buvait quoi?

Au-delà du bordeaux (qui représente environ un huitième des ventes à lui seul à la fin des années 1990) et du chardonnay, d’autres tendances ont bien démontré le grand engouement qui pouvait balayer le marché durant ces années.

Beaujolais nouveau

Un rendez-vous annuel incontournable. La tendance la plus forte est probablement celle du beaujolais nouveau, qui devient un véritable phénomène dans la seconde moitié des années 1990. Alors qu’en 1975 il en arrive un maigre 200 caisses, juste assez pour donner un mini coup de soleil au mois de novembre, les ventes passent à des milliers puis à des dizaines de milliers de caisses, les vini novelli italiens venant s’ajouter aux beaujolais. Restaurants et bars sont de la partie — on ne peut pas faire autrement —, et même des fêtes populaires sont organisées. En novembre 1994, 24 700 caisses s’envolent en 36 heures à peine. Le sommet est atteint en 2000, avec un nombre phénoménal de 48 500 caisses envolées en quelques jours. Avec le recul, il faut bien convenir que peu de choses ont rivalisé depuis avec ce grand moment festif.

Roi porto

Un peu plus doucement, dans les années 1990, le porto tient également une place exceptionnelle au Québec, au point de faire de la province un des principaux marchés mondiaux de ces vins fortifiés. Mieux encore, les Québécois sont alors reconnus comme des clients de goût, puisqu’ils jettent surtout leur dévolu sur les catégories haut de gamme (vintage, late bottled vintage, tawnys de 10, 20 ans ou plus), au grand bonheur des maisons portugaises. En 2001, près de deux millions et demi de bouteilles sont vendues.

Ces deux catégories roulent aujourd’hui beaucoup plus lentement, et d’autres vagues ont déferlé depuis: malbec argentin, shiraz australien, pinot gris, prosecco, etc. Au moment où l’on fête le centenaire de la SAQ, l’occasion est belle de penser à ce qu’on buvait autrefois — et à tout ce qui a changé depuis.

Cocktail souvenir

D’abord connu sous le nom de Stealth Martini dans les années 1960, le Cosmopolitan refait surface dans les années 1970. Dix ans plus tard, au tour de Carrie Bradshaw de la série télévisée Sex and the City de le mettre à l’avant-scène pour en faire un des cocktails les plus populaires dans le monde entier.

Cosmopolitan

Donne 1 verre

Ingrédients

45 ml (1 1/2 oz) de vodka

15 ml (1/2 oz) de liqueur d’agrumes

20 ml (2/3 oz) de jus de canneberge

Le jus de 2 quartiers de lime

Glaçons

3 canneberges

Préparation

Dans un shaker rempli de glaçons, ajouter tous les ingrédients sauf les canneberges. Agiter vivement de 8 à 10 secondes. Filtrer le contenu du shaker dans un verre martini à l’aide d’une passoire à glaçons. Garnir de canneberges.

On mangeait quoi?

Cuisine du monde

La présence croissante du vin est renforcée par la tendance gastronomique, qui prend de l’envergure. Les années 1980 voient l’émergence de la nouvelle cuisine et de la cuisine fusion. Au Québec, les restaurants s’internationalisent et se raffinent, et les cartes des vins prennent une ampleur jamais vue (on n’a qu’à penser au Bistro à Champlain, dans les Laurentides, fondé par Champlain Charest au milieu des années 1980).

Sushis

Les premiers restaurants de sushis font leur apparition, tandis que la gastronomie prend de nouveaux tournants dans des établissements comme celui de Serge Bruyère, à Québec, ou le Toqué! de Normand Laprise, à Montréal. Des années 1980 naissent aussi les restaurants «apportez votre vin», une nouvelle façon de profiter d’une bonne bouteille à table.

Santé

On peut ajouter un volet santé au côté plaisir. Les études sur le «paradoxe français» soutiennent que la consommation de vin (particulièrement le rouge) protégerait des maladies cardiovasculaires. À la fin des années 1990, Michel Montignac en ajoutera une couche avec un modèle diététique où le vin est tout à fait le bienvenu. Bref, il semble n’y avoir que de bonnes raisons de se tourner vers le vin.

Recette souvenir

Il est difficile de retracer l’origine exacte de ce plat typiquement québécois, mais on sait qu’il s’est imposé dans les cuisines de nos grands-mères durant la crise économique. On utilisait des restes de viande qu’on insérait entre deux couches de riz ou qu’on superposait avec une purée de pommes de terre.

Pâté chinois

Préparation 30 minutes

Cuisson 45 minutes

Pour 4 personnes

Les vins nouveaux font d’abord une entrée discrète au Québec en 1975 avec 200 caisses distribuées en succursale. Mais leur succès est tel que, cinq ans plus tard, 8000 caisses débarquent dans les entrepôts de la SAQ, pour le plus grand bonheur des amateurs. L’engouement se poursuit jusqu’aux années 2000 alors que près de 50 000 caisses sont commercialisées afin de répondre à la forte demande.

Photos: QMI archives / Media (Couverture, succursale SAQ Signature,1999 et Michel Phaneuf, 1985); SAQ Archives (SAQ.COM, 2009); Valeria Bismar (cocktail et recette).

L’accès aux services personnalisés SAQ Inspire et l’affichage des stocks disponibles en succursale ne sont pas disponibles en ce moment.

L’accès aux services personnalisés SAQ Inspire et l’affichage des stocks disponibles en succursale ne sont pas disponibles en ce moment. Livraison gratuite en succursale dès 75 $ d’achats dans un délai estimé à 3 à 5 jours ouvrables.

Livraison gratuite en succursale dès 75 $ d’achats dans un délai estimé à 3 à 5 jours ouvrables.